11

Регулируемый стабилизатор напряжения с регулируемым оганичением выходного тока

Простенькая относительно схемка, со средними параметрами, на основe транзисторoв с большим усилением. Была сделана для своих нужд в качестве лабораторного.

Часто приходилось заниматься ремонтом или запуском разных схем, для которых нужно было просто иметь чем их питать 3V, 5V, 6V, 9V, 12V... И каждый раз искал что-нибудь подходящее. В ход шли блоки питания от калькуляторов, магнитофонов, аккумуляторы, батарейки. Иногда радовался, что соответствующий источник не давал больших токов, таким образом спасая меня от лишних трат. Конечно делал одно- двух-транзисторные стабилизаторы для решения этой проблемы, но резульнаты не удовлетворяли. Где-то на второй волне вдохновения родилось то, с чем хочу поделится.

Применяется до сих пор при ремонте и запуске устройств, если подходит выходное напряжение конечно. А также при не совсем обычном применении – проверка стабилитронов, зарядка пальчиковых аккумуляторов, просто как источник стабильного тока. В таких случаях крайне удобно наличие хотя бы вольтметра на выходе.

Схема

Устройство разрабатывалось для выходного напряжения 1...12V и регулирования выходного тока в пределах 0,15...3А. Конечно для хороших результатов поставил транзисторы с усилением более 500 (сняты с платы МЦ-31 телевизора 3усцт), а составной регулирующий – около 10 000 (если измеритель не врёт – взял из модуля СКР телевизора 2усцт, коррекция растра).Важно наверно, что питал схему от автомобильного аккумулятора, когда снимал данные.

Далее поставил трансформатор и некоторые чудеса, типа 3А при 12V, стали невозможными. Падало напряжение на выходе выпрямителя. Кому ещё интересно – ближе к схеме.

Схема стабилизатора напряжения с регулируемым ограничением выходного тока

Итак, на Х1 подаётся минус источникa напряжения, а с Х2 берётся стабилизированное и ограниченное в выходном токе напряжение. Если вкратце, то VТ3 – регулирующий, VТ4 – компаратор и усилитель сигнала ошибки стабилизатора напряжения, VТ1 - компаратор и усилитель сигнала ошибки стабилизатора выходного тока, VТ2 - датчик наличия ограничения выходного тока. За основу был взят распространённый вариант стабилизатора напряжения.

Исходная схема с фиксированным напряжением и защитой по току

Она слегка изменена, чтобы можно было менять в возможно бОльших пределах выходное напряжение, и убрать блокирование стабилизатора. Добавлен R8, чтобы сделать возможным работу схемы ограничения выходного тока на VТ1. Добавлен R7 и VD3 для установки пределов изменения выходного напряжения. Конденсаторы С1 и С2 помогут уменьшить пульсации на выходе.

Теперь позвольте мне пройтись с объяснениями по второму кругу (cм. первую схему). При появлении на входе Х1 относительно общего провода отрицательного постоянного напряжения в пределах 9...15V, появится ток в цепи R2-VD2-R6-VD1. На стабилитроне VD1 появится стабильное напряжение. Часть этого напряжения подаётся на базу VТ4, который в результате откроется. Его ток коллектора откроет VТ3. Ток коллектора VТ3 зарядит С2, а через делитель R9, R10 часть напряжения С2 (оно же выходное) поступит на эмитер VТ4. Этот факт не позволит выходному напряжению расти больше чем удвоенное (Uбазы VT4 - 0,6V). Удвоенное потому, что делитель R9, R10 на два. Так как на базе VT4 напряжение стабильно, выходное тоже будет стабильным. Это есть рабочий режим. Транзисторы VТ1, VТ2 закрыты и никак не влияют.

Подсоединим нагрузку. Появится ток нагрузки. Он потечёт по цепи R2, Э-К VТ3 и дальше в нагрузку. R2 здесь работает датчиком тока. Пропорционально току на нём появляется напряжение. Это напряжение суммируется с частью напряжения, взятого с помощью R5 от VD2 и прилагается к базовому переходу VТ1 (R3 – чисто для ограничения тока базы VТ1 при бросках и защиты таким образом VТ1) и когда оно становится достаточным для открытия VТ1, устройство входит в режим ограничения выходного тока. Часть тока коллектора VТ4, который раньше поступал в базу VТ3, сейчас уходит через переход база-эмитер VТ2 в коллектор VТ1.

Благодаря большому коэффициенту усиления транзисторов, напряжение база-эмитер VТ1 будет поддерживаться около 0,6V. Это значит, что напряжение на R2 будет неизменным, следовательно и ток через него, а дальше через нагрузку тоже. Движком R5 можно выбирать ограничение тока от минимального до почти 3А.

При наличии режима ограничении тока открыт и VТ2, своим током коллектора он зажжёт светодиод HL1. Следует понимать, что ограничение тока «имеет приоритет» перед «стабильностью» выходного напряжения.

На выходе устройства я поставил вольтметр, а вот когда нужно ограничение на определённом токе, просто закорачиваю выход тестером в режиме амперметра и с помощью R5 добиваюсь желаемого.

Детали

Схемка простинькая но всё хорошее основано на большом усилении транзисторов (более 500). А VТ3 вообще составной. Букв на названиях транзисторов нет, но должны все подойти. У меня все «Г». Главное – усиление и малые утечки. В справочнике пишут, что у некоторых букв «Ку» от 200, но мои все имели более 600. Переменники попались группы А. Для VТ3 нужен радиатор. Я поставил какой был и влез в корпус. Максимальную надежность обеспечит лишь радиатор, расчитанный на рассеивание мощности равной Uвходное умножить на 3А, т.е. 30...50Вт.Думаю мало кому понадобится 1V на 3А долговременно, поэтому смело можно ставить радиатор в 2...3 раза меньше.

VD2 и VD3 служат источниками напряжения в 0,6V. Можно использовать и другие кремниевые диоды. R4 – несколько сдвигает порог, когда загорается светодиод. Если он горит, значит вовсю идет ограничение выходного тока. R1 просто ограничивает ток светодиода. Потенциометры можно и с большим номиналом (в 2...3 раза). R8 можно уменьшить (где-то до 4к), если у транзистора VТ3 не хватит усиления.

С печатной платой – как обычно в простых схемах, изготавливаемых в единственном экземпляре. Была плата для другого регулируемого стабилизатора напряжения, параметры которого не устраивали. Она была превращена в макетницу и на ней собрана данная схема. Резисторы использованы на 0,25 Вт (можно и 0,125) – не вижу особых требований. При 3А (если Ваш выпрямитель их даст) – заводской проволочный R2 (2 Вт-а) будет на пределе и наверно стоит ставить мощнее (5Вт). Электролиты - К50-16 на 16V.

Eсли нет составного транзистора – «составьте» его из чего есть. Начните с КТ817 + КТ315, с буквами «Б» и дальше. (Если всё же не хватит усиления у VТ3, я бы уменьшил R9 и R10 до 200 Ом и R8 до 2 кОм).

Трансформатор, выпрямитель и конденсатор фильтра – Ваши. Они не менее важны, но я хотел рассказать только о таком более-менее универсальном стабилизаторе. (У меня стоит 10-ватный транс на 10V/1А переменного, откуда-то взятый блочный мостик на 1А, и 4000мкФ/16V электролит фильтра. Стыдно, зато всё влезает в корпус.

Нужно заметить, что стрелочный индикатор (в схеме не указан) с помощию переключателя, можно использовать и как вольтметр и как амперметр. В первом случае видим выходное напряжение, во втором выходной ток.

Итого

Вышерасписанное устройство у меня работает в составе «всё в одном»: развитый (хоть и однополярный) блок питания, частотомер и генератор звуковых частот (синус, квадрат, треугольник). Схемы взяты из журнала «Радио». (Работают не совсем так как хотелось бы. Во-первых потому, что внёс слишком много «несанкционированных» изменений – особенно в элементной базе – поставил что имел.) Конечно имеется возможность работы головки вольтметра в качестве индикатора частоты в частотомере. При пользовании генератором – частотомер показывает частоту. Имеется и выход переменного напряжения 6,3V и 10V , на всякий случай.Корпус, который виден на фотографии не ахти, чтобы его повторять. И вообще: всё там задумывалось, как зеркальное отражение, но загнул переднюю панель по ошибке не в ту сторону. Я растроился и не стал уже его никак украшать.

Файлы

Виктор Бабешко повторил конструкцию, прислал свой вариант печатки и фотку.Файл в LayOut: ▼

Стабилизатор тока для светодиодов применяется во многих светильниках. Как и всем диодам, LED присуще нелинейная вольт-амперная зависимость. Что это значит? При повышении напряжения, сила тока медленно начинает набирать мощь. И только при достижении порогового значения, яркость светодиода становится насыщенной. Однако если ток не перестанет расти, то лампа может сгореть.

Правильная работа LED может быть обеспечена только благодаря стабилизатору. Эта защита необходима еще и по причине разброса пороговых значений напряжения светодиода. При подключении по параллельной схеме лампочки могут просто на просто сгореть, так как им приходится пропускать недопустимую для них величину тока.

Виды стабилизирующих устройств

По способу ограничения силы тока выделяются устройства линейного и импульсного типа.

Так как напряжение на светодиоде – неизменная величина, то стабилизаторы тока часто считают стабилизаторами мощности LED. Фактически последняя прямо пропорциональна изменению напряжения, что характерно для линейной зависимости.

Линейный стабилизатор нагревается тем больше, чем больше прилагается к нему напряжения. Это его главный недочёт. Преимущества данной конструкции обусловлены:

- отсутствием электромагнитных помех;

- простотой;

- низкой стоимостью.

Более экономичными устройствами являются стабилизаторы на основе импульсного преобразователя. В этом случае мощность прокачивается порционно – по мере необходимости для потребителя.

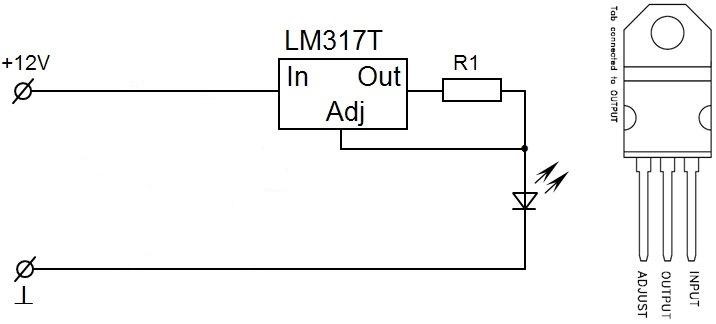

Схемы линейных устройств

Самая простейшая схема стабилизатора – это схема, построенная на основе LM317 для светодиода. Последний являются аналогом стабилитрона с определенным рабочим током, который он может пропускать. Учитывая малую силу тока можно собрать простой аппарат самостоятельно. Наиболее простой драйвер светодиодных ламп и лент собирают именно таким способом.

Микросхема LM317 уже не одно десятилетие является хитом среди начинающих радиолюбителей благодаря своей простоте и надежности. На её основе можно собрать регулируемый блок питания, светодиодный драйвер и другие БП. Для этого потребуется несколько внешних радиодеталей, модуль работает сразу, настройки не требуется.

Интегральный стабилизатор LM317 как никакой другой подходит для создания несложных регулируемых блоков питания, для электронных устройств с разными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданными параметрами нагрузки.

Основное назначение это стабилизация заданных параметров. Регулировка происходит линейным способом, в отличие от импульсных преобразователей.

Выпускаются LM317 в монолитных корпусах, исполненных в нескольких вариациях. Самая распространённая модель TO-220 с маркировкой LM317Т.

Каждый вывод микросхемы имеет свое предназначение:

- ADJUST. Ввод для регулирования выходного напряжения.

- OUTPUT. Ввод для формирования выходного напряжения.

- INPUT. Ввод для подачи питающего напряжения.

Технические показатели стабилизатора:

- Напряжение на выходе в пределах 1,2–37 В.

- Защита от перегрузки и КЗ.

- Погрешность выходного напряжения 0,1%.

- Схема включения с регулируемым выходным напряжением.

Мощность рассеяния и входное напряжение устройства

Максимальная «планка» входного напряжения должна быть не более заданной, а минимальная – выше желаемой выходной на 2 В.

Микросхема рассчитана на стабильную работу при максимальном токе до 1,5 А. Это значение будет ниже, если не применять качественный теплоотвод. Максимально допустимое рассеивание мощности без последнего равно примерно 1,5 Вт при температуре окружающей среды не более 30 0 С.

При установке микросхемы требуется изоляция корпуса от радиатора, к примеру, с помощью слюдяной прокладки. Также эффективный отвод тепла достигается путём применения теплопроводной пасты.

Краткое описание

Коротко описать достоинства радиоэлектронного модуля LM317, применяемого в стабилизаторах тока, можно так:

- яркость светового потока обеспечивается диапазоном выходного напряжения 1, – 37 В;

- выходные показатели модуля не зависят от частоты вращения вала электродвигателя;

- поддерживание выходного тока до 1,5 А позволяет подключать несколько электроприёмников;

- погрешность колебаний выходных параметров равна 0,1% от номинального значения, что является гарантией высокой стабильности;

- имеется функция защиты по ограничению тока и каскадного отключения при перегреве;

- корпус микросхемы заменяет землю, поэтому при внешнем креплении уменьшается количество монтажных кабелей.

Схемы включения

Безусловно, наипростейшим способом токового ограничения для светодиодных ламп станет последовательное включение добавочного резистора. Но данное средство подходит лишь только для маломощных LED.

1. Простейший стабилизированный блок питания

Чтобы сделать стабилизатор тока потребуется:

Микросхемка LM317;

Резистор;

Монтажные средства.

Собираем модель по нижеприведенной схеме:

Модуль можно применять в схемах разных зарядных устройств либо регулируемых ИБ.

2. Блок питания на интегральном стабилизаторе

Этот вариант более практичный. LM317 ограничивает потребляемый ток, который задается резистором R.

Помните, что максимально допустимое значение тока, которое нужно для управления LM317, составляет 1,5 А с хорошим радиатором.

3. Схема стабилизатора с регулируемым блоком питания

Ниже изображена схема с регулируемым выходным напряжением 1.2–30 В/1,5 А.

Переменный ток преобразуется в постоянный с помощью моста-выпрямителя (BR1). Конденсатор С1 фильтрует пульсирующий ток, С3 улучшает переходную характеристику. Это означает, что стабилизатор напряжения может отлично работать при постоянном токе на низких частотах. Выходное напряжение регулируется ползунком Р1 от 1.2 вольта до 30 В. Выходной ток составляет около 1,5 А.

Подбор резисторов по номиналу для стабилизатора должен осуществляться по точному расчету с допустимым отклонением (небольшим). Однако разрешается произвольное размещение резисторов на монтажном плате, но желательно для лучшей стабильности размещать их подальше от радиатора LM317.

Область применения

Микросхема LM317 является отличным вариантом для использования в режиме стабилизации основных технических показателей. Она отличается простотой в исполнении, недорогой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Единственный недостаток – пороговое значение напряжения составляет лишь 3 В. Корпус в стиле ТО220 – это одна из самых доступных моделей, которая позволяет рассеивать тепло довольно хорошо.

Микросхема применима в устройствах:

- стабилизатор тока для LED (в том числе для LED-лент);

- Регулируемый .

Стабилизирующая схема, построенная на основе LM317 простая, дешёвая, и в то же время надежная.

Мощные стабилизаторы напряжения с защитой по току

Для питания некоторых радиотехнических устройств требуется источник питания с повышенными требованиями к уровню минимальных выходных пульсации и стабильности напряжения. Чтобы их обеспечить, блок питания приходится выполнять на дискретных элементах.

Приведенная на рис. 4.7 схема является универсальной и на ее основе можно сделать высококачественный источник питания на любое напряжение и ток в нагрузке.

Блок питания собран на широко распространенном сдвоенном операционном усилителе (КР140УД20А) и одном силовом транзисторе VT1. При этом схема имеет защиту по току, которую можно регулировать в широких пределах.

На операционном усилителе DA1.1 выполнен стабилизатор напряжения, a DA1.2 используется для обеспечения защиты по току. Микросхемы DA2, DA3 стабилизируют питание схемы управления, собранной на DA1, что позволяет улучшить параметры источника питания.

Работает схема стабилизации напряжения следующим образом. С выхода источника (Х2) снимается обратная связь по напряжению. Этот сигнал сравнивается с опорным напряжением, поступающим со стабилитрона VD1. На вход ОУ подается сигнал рассогласования (разность этих напряжении) который усиливается и поступает через R10-R11 на управление транзистором VT1. Таким образом выходное напряжение поддерживается на заданном уровне с точностью, определяемой коэффициентом усиления ОУ DA1.1.

Нужное выходное напряжение устанавливается резистором R5.

Для того, чтобы у источника питания имелась возможность устанавливать выходное напряжение более 15 В, общий провод для схемы управления подключен к клемме "+" (Х1). При этом для полного открывания силового транзистора (VT1) на выходе ОУ потребуется небольшое напряжение (на базе VT1 Uбэ=+1,2 В).

Такое построение схемы позволяет выполнять источники питания на любое напряжение, ограниченное только допустимой величиной напряжения коллектор-эмиттер (Uкэ) для конкретного типа силового транзистора (для КТ827А максимальное Uкэ=80 В).

В данной схеме силовой транзистор является составным и поэтому может иметь коэффициент усиления в диапазоне 750...1700, что позволяет управлять им небольшим током - непосредственно с выхода ОУ DA1.1. Это снижает число необходимых элементов и упрощает схему.

Схема защиты по току собрана на ОУ DA1.2. При протекании тока в нагрузке на резисторе R12 выделяется напряжение. Оно через резистор R6 прикладывается к точке соединения R4-R8, где сравнивается с опорным уровнем. Пока эта разница отрицательна (что зависит от тока в нагрузке и величины сопротивления резистора R12) - эта часть схемы не оказывает влияния на работу стабилизатора напряжения.

Как только напряжение в указанной точке станет положительным, на выходе ОУ DA1.2 появится отрицательное напряжение, которое через диод VD12 уменьшит напряжение на базе силового транзистора VT1, ограничивая выходной ток. Уровень ограничения выходного тока регулируется с помощью резистора R6.

Параллельно включенные диоды на входах операционных усилителей (VD3...VD7) обеспечивают защиту микросхемы от повреждения в случае включения ее без обратной связи через транзистор VT1 или при повреждении силового транзистора. В рабочем режиме напряжение на входах ОУ близко к нулю и диоды не оказывают влияния на работу устройства.

Установленный в цепи отрицательной обратной связи конденсатор СЗ ограничивает полосу усиливаемых частот, что повышает устойчивость работы схемы, предотвращая самовозбуждение.

Аналогичную схему источника питания можно выполнить на транзисторе с другой проводимостью КТ825А (рис. 4.8).

При использовании указанных на схемах элементов данные источники питания позволяют на выходе получать стабилизированное напряжение до 50 В при токе 1 ...5 А.

Технические параметры стабилизированного источника питания получаются не хуже указанных для аналогичной по принципу работы схемы, приведенной на рис. 4.10.

Силовой транзистор устанавливается на радиатор, площадь которого зависит от тока в нагрузке и напряжения 11кэ. Для нормальной работы стабилизатора это напряжение должно быть не менее 3 В.

При сборке схемы использованы детали: подстроенные резисторы R5 и R6 типа СПЗ-19а; постоянные резисторы R12 типа С5-16МВ на мощность не менее 5 Вт (мощность зависит от тока в нагрузке), остальные из серии МЛТ и С2-23 соответствующей мощности. Конденсаторы С1, С2, СЗ типа К10-17, оксидные полярные конденсаторы С4...С9 типа К50-35 (К50-32).

Микросхема сдвоенного операционного усилителя DA1 может быть заменена импортным аналогом цА747 или двумя микросхемами 140УД7; стабилизаторы напряжения: DA2 на 78L15, DA3 на 79L15.

Параметры сетевого трансформатора Т1 зависят от необходимой мощности, поступающей в нагрузку. Для напряжения до 30 В и тока 3 А можно использовать такой же, как и в схеме на рис. 4.10. Во вторичной обмотке трансформатора после выпрямления на конденсаторе С6 должно обеспечиваться напряжение на 3...5 В больше, чем требуется получить на выходе стабилизатора.

В заключение можно отметить, что если источник питания предполагается использовать в широком температурном диапазоне (-60...+100°С), то для получения хороших технических характеристик необходимо применять дополнительные меры. К их числу относится повышение стабильности опорных напряжений. Это можно осуществить за счет выбора стабилитронов VD1, VD2 с минимальным ТКН, а также стабилизации тока через них. Обычно стабилизацию тока через стабилитрон выполняют при помощи полевого транзистора или же применением дополнительной микросхемы, работающей в режиме стабилизации тока через стабилитрон, рис. 4.9. Кроме того, стабилитроны обеспечивают наилучшую термостабильность напряжения в определенной точке своей характеристики. В паспорте на прецизионные стабилитроны обычно это значение тока указывается и именно его надо устанавливать подстроенными резисторами при настройке

узла источника опорного напряжения, для чего в цепь стабилитрона временно включается миллиамперметр. . ",

Собственно стабилизатор состоит из источника опорного напряжения (лампа HL1 и стабилитроны VD2, VD3), усилителя постоянного тока (транзисторы VT3, VT4) и регулирующего транзистора (VT5). В источнике опорного напряжения протекающий через стабилитроны ток стабилизируется лампой накаливания, что улучшает коэффициент стабилизации, а значит, снижает пульсации выпрямленного напряжения. Лампа одновременно служит индикатором перегрузки, вспыхивающим при срабатывании электронной защиты. Для увеличения выходного тока до 3...5 А применен мощный транзистор VT5.

Электронная защита выполнена на транзисторе VT1 и тринисторе VS1. При достижении максимально допустимого тока нагрузки увеличивается падение напряжения на резисторе R3, транзистор VT1 открывается, и положительный импульс напряжения через диод VD1 открывает тринистор. Он шунтирует источник опорного напряжения и закрывает транзисторы VT3—VT5. После устранения перегрузки и установки регулятора выходного напряжения (переменный резистор R4) в нижнее по схеме положение устройство возвращается в исходное состояние кратковременным нажатием кнопки SB1.

Применение дополнительной электромагнитной защиты необходимо по следующим соображениям. В определенной ситуации перегрузка *или короткое замыкание в цепи нагрузки может наступить тогда, когда стабилизатор уже работал продолжительное время при токе, близком к максимальному.

В этом случае транзистор VT5 разогрет и при срабатывании электронной защиты не закрывается полностью. Через транзистор продолжает протекать большой ток, способный перегреть транзистор и вывести его из строя.

Вот здесь и пригодится электромагнитная защита, выполненная на транзисторе VT2 и реле К1. При открывании тринистора VS1 база транзистора VT2 подключается через резистор R5 к плюсовому проводу стабилизатора. Транзистор открывается, срабатывает реле К1 и подключает контактами К1.1 базу транзистора VT5 к плюсовому проводу.

Выходное напряжение стабилизатора устанавливают переменным резистором R4 от 0,2 до 15 В, а максимальный ток нагрузки, при котором срабатывает защита,— под-строечным резистором R2. Использование для транзистора VT5 радиатора 1201-Б из наборов «Старт» позволяет при выходном напряжении 15 В пропускать через транзистор ток 1 А в длительном режиме или 2...3 А в течение 30...40 мин (в зависимости от условий конвекции воздуха у радиатора и температуры транзистора).

Для увеличения тока нагрузки до 5 А потребуется радиатор с большей площадью поверхности или принудительное охлаждение транзистора (небольшим вентилятором).

Указанный на схеме транзистор КТ315В можно заменить транзисторами КТ3157, КТ342А, КТ373АГ КТ375А; КТ361Е — транзисторами КТ361Г, КТ361К, КТ203Б, КТ104Г; П215 — П213—П217 с любым буквенным индексом, КТ814Б, КТ816Б; П210Б—П210В, ГТ701А. Вместо тринистора КУ101Б подойдут КУ101Г, КУ101Е, КУ101И, КУ201В, КУ201Г (мощность двух последних тринисто-ров намного выше требуемой для данной конструкции). Вместо диодов Д223 подойдут Д219А, Д220, КД509А, КД522Б, а вместо стабилитронов Д814А—Д808. Подстроеч-ный резистор R2— проволочный, типа ППЗ; постоянный резистор R3— тоже проволочный, изготовленный из отрезка провода ПЭВ-1 0,59 длиной 156 см, намотанного на фарфоровом каркасе диаметром 17 и высотой 40 мм (подойдет корпус резистора ПЭВ-10); переменный резистор R4 — любого типа с линейной функциональной характеристикой (А); остальные резисторы — МЛТ указанной на схеме или большей мощности. Лампа HL1—КМ 24-35 (на напряжение 24 В и ток 35 мА), реле — РЭС9, паспорт РС4.524.200 (обе группы контактов соединены параллельно).

Большая часть указанных деталей смонтирована на печатной плате (рис. С-1 2) из фольгированного стеклотекстолита. Вместе с остальными деталями и выпрямителем плату размещают в корпусе, на передней стенке которого устанавливают ручки управления и выходные зажимы для подключения нагрузки.

Налаживание устройства начинают с электронной защиты. Левый по схеме вывод резистора R5 отключают от деталей, а движок резистора R2 устанавливают в верхнее положение. Подключают к выходу стабилизатора нагрузку, потребляющую ток 3,5...4 А при напряжении 6...10 В. Если электронная защита сразу же срабатывает, перемещают движок резистора R2 вниз по схеме. Более точным подбором сопротивления резистора R3 (отматыванием или доматыванием провода) добиваются, чтобы электронная защита срабатывала примерно при среднем положении движка резистора R2.

Вы наверняка обратили внимание на одно неудобство при эксплуатации стабилизатора — после устранения КЗ или перегрузки приходится устанавливать движок регулятора выходного напряжения R4 в нулевое положение, после чего нажимать кнопку SB1 и вновь ставить выходное напряжение переменным резистором R4.

Избавиться от этого неудобства нетрудно, если применить вместо одинарной кнопки SB1 сдвоенную, но с контактами на размыкание. Одну группу контактов следует включить в разрыв цепи коллектора транзистора VT1, а другую — в разрыв верхнего по схеме вывода лампы HL1. Причем при нажатии кнопки первая группа должна срабатывать несколько позже второй. Если используется кнопочный выключатель типа КМ2-1, в нем для указанных целей изгибают пинцетом пружинящую пластину вверх примерно на 20° над выключателем первой группы контактов.

Ощутимым недостатком плавких предохранителей является их одноразовость, необходимость последующей ручной замены на другой предохранитель, рассчитанный на тот же ток защиты. Зачастую, когда под рукой нет подходящего, используют предохранители на другой ток или более того, ставят самодельные (суррогатные) предохранители или просто массивные перемычки, что крайне негативно отражается на надежности работы аппаратуры и небезопасно в пожарном отношении.

Обеспечить автоматическую многоразовую защиту устройства и одновременно повысить ее быстродействие можно за счет использования электронных предохранителей. Эти устройства можно подразделить на два основных класса: первые из них самовосстанавливают цепь питания после устранения причин аварии, вторые - только после вмешательства человека. Известны также устройства с пассивной защитой - при аварийном режиме они только индицируют световым или звуковым сигналом о наличии опасной ситуации.

Для защиты радиоэлектронных устройств от перегрузок по току обычно используют резистивные или полупроводниковые датчики тока, включенные последовательно в цепь нагрузки. Как только падение напряжения на датчике тока превысит заданный уровень, срабатывает защитное устройство, отключающее нагрузку от источника питания. Преимуществом такого способа защиты является то, что величину тока срабатывания защиты можно легко изменять. Чаще всего этого достигают с помощью датчика тока.

Другим эффективным методом защиты нагрузки является ограничение величины предельного тока через нее. Даже при наличии в цепи нагрузки короткого замыкания ток ни при каких обстоятельствах не сможет превысить заданный уровень и повредить нагрузку. Для ограничения предельного тока нагрузки используют генераторы стабильного тока.

Схемы простой автоматической защиты радиоэлектронных устройств от перегрузок по току представлены на рис. 5.1 и 5.2 . Работа устройств такого типа (стабилизатор тока на основе полевого транзистора) подробно рассматривалась ранее в главе 5 (книга 2). Ток нагрузки при использовании такого ограничителя не сможет превысить начального тока стока полевого транзистора. Величину этого тока можно задавать подбором типа транзистора, например, для приведенного на схеме транзистора типа КП302В максимальный ток через нагрузку не превысит значения 30...50 мА. Увеличить значение этого тока можно параллельным включением нескольких транзисторов.

Рис. 5.1. Ограничение предельного тока нагрузки при помощи полевого транзистора

Рис. 5.6. Схема стабилизатора напряжения со звуковой индикацией перегрузки

При работе стабилизатора ток нагрузки проходит через датчик тока R1, создавая на нем падение напряжения. Пока ток небольшой (при указанной на схеме величине этого резистора не более 0,3 А), транзистор VT1 закрыт. По мере роста тока потребления и, соответственно, увеличения напряжения на резисторе, транзистор приближается к порогу открывания. Когда напряжение между базой и эмиттером транзистора VT1 достигнет 0,7 В, он открывается и при дальнейшем росте тока переходит в состояние насыщения. При открывании транзистора выпрямленное напряжение поступает на акустический сигнализатор и приводит его в действие.

Звуковой сигнализатор перегрузки на транзисторе VT1 может быть встроен в любой другой источник питания.

Электронный предохранитель для цепей постоянного тока и, одновременно, стабилизатор напряжения может быть выполнен по схеме, показанной на рис. 5.7. На первых двух транзисторах (VT1 и VT2) собран стабилизатор напряжения по традиционной схеме, однако параллельно стабилитрону VD1

цключен релейный каскад на транзисторах VT3 - VT5 с дат-сом тока на резисторе Rx. При увеличении сверх заданной эмы тока в нагрузке этот каскад сработает и зашунтирует ста-питрон. Напряжение на выходе стабилизатора упадет до не-(чительной величины.

5.7. Схема электронного предохранителя - стабилизатора напряжения постоянного тока

Для разблокировки схемы защиты достаточно кратковре--ю нажать кнопку SB1.

Использование автоматических выключателей нагрузки по-!яет предотвратить разряд элементов питания или защитить чник питания от перегрузки. Выполнять функции таймера и матически отключать нагрузку при коротком замыкании по-яет устройство по схеме на рис. 5.8 .

Автовыключатель нагрузки работает следующим образом, кратковременном нажатии кнопки SB1 конденсатор С1 заря-ся от источника питания через резистор R1. Одновременно атывает ключ (ключи) /ШО/7-коммутатора (DA1), обеспе-я тем самым включение мощного транзистора VT1. Если ключатель SA1 разомкнут, устройство работает по схеме ера. Конденсатор С1 разряжается через цепочку включен-1араллельно ему резисторов R3 и R2. Когда конденсатор С1 чдится, устройство самостоятельно отключится от источника <ия и отключит нагрузку.

При замкнутом переключателе SA1 таймер не работает. 7-коммутатор блокируется подачей на управляющий вход (входы) напряжения высокого уровня через диод VD2 и резисторы R4, R5. Схема защиты источника питания от короткого замыкания в нагрузке выполнена на транзисторе VT2 и работает следующим образом. При работе устройства в нормальном режиме транзистор VT2 закрыт и не влияет на функционирование других элементов схемы. При коротком замыкании в нагрузке ток через диод VD2 не протекает, транзистор VT2 оказывается подключенным к конденсатору С1, на его базу поступает отпирающее смещение через резисторы R5 и R6. Конденсатор С1 разряжается, и происходит отключение устройства. Резистор R4 ограничивает начальный бросок тока при разряде конденсатора С1.

Рис. 5.8. Схема автовыключателя нагрузки - таймера

При суммарном сопротивлении резисторов R2 и R3 100 кОм таймер обеспечивает выдержку в 1 сек, при суммарном сопротивлении 200 кОм - 2 сек, 300 кОм - 3 сек и т.д. до 33 сек. Увеличить время выдержки на один-два порядка можно увеличением номиналов R2, R3 и С1.

Максимальный ток нагрузки определяется типом используемого транзистора VT1 и наличием у него теплоотвода. Незадействованные ключи коммутатора можно подключить параллельно DA1.1 либо использовать в подобных взаимонезависимых схемах автовыключения нагрузки. Такое включение может быть использовано в схемах резервирования функций для обеспечения повышенной надежности работы устройств: выход из строя одного из сопротивлений нагрузки не вызовет отключения или повреждения других каналов. Переключатель SA2 может быть включен при

малых (до 10 мА на ключ) токах нагрузки. При токах нагрузки до 40 мА можно исключить из схемы транзистор VT1 . В этом случае все ключи /ШО/7-коммутатора DA1 должны быть соединены параллельно.

Устройство работает в диапазоне питающих напряжений 5... 15 В и даже при 4 б. Отключить устройство можно нажатием кнопки SB2. В отключенном состоянии оно потребляет ток до долей-единиц мкА.

Известно, что в последовательно соединенной цепи элементы аккумуляторной батареи, разряженные до напряжения ниже 1,1 В, из источника напряжения превращаются в своего рода дополнительную нагрузку для еще неразрядившихся элементов, вызывая резкое падение напряжения на выводах батареи аккумуляторов. Кроме снижения энергоемкости батареи аккумуляторов в целом, это может привести и к "повреждению отдельных ее элементов.

Рис. 5.9. Схема устройства автоматического отключения аккумуляторной батареи

Устройство , схема которого показана на рис. 5.9, предотвращает слишком глубокую разрядку элементов в батарее. Оно включается между аккумуляторной батареей и нагрузкой. Принцип действия основан на контроле напряжения на нагрузке. Когда оно снижается до уровня 1,1х пВ (где п - число элементов з аккумуляторной батарее) нагрузка и само устройство отклю-наются контактной группой реле, и ток через аккумуляторные элементы прекращается (если в самой батарее отсутствуют ка-<ие-либо неисправности).

При нажатии кнопки SB1 к источнику тока подключаются и нагрузка, и само контролирующее устройство. Напряжение на

инвертирующем входе микросхемы DA1 (вывод 2) определяется стабилитроном VD1 и составляет 3,9 В, а на неинвертирующем (вывод 3) - делителем напряжения на резисторах R1 и R2, причем при нормальном напряжении источника оно несколько выше, чем на инвертирующем входе. В таком состоянии на выходе микросхемы имеется высокий уровень напряжения - реле К1 включается, и его контакты К1.1 оставляют включенными нагрузку и контролирующее устройство даже при отпускании кнопки включения.

Когда напряжение на батарее упадет настолько, что его величина на неинвертирующем входе станет менее 3,9 6, на выходе микросхемы напряжение станет низким, и реле обесточится, разрывая цепь питания. Момент переключения зависит от напряжения на батарее аккумуляторов и величины сопротивления резистора R1, которое следует выбрать в соответствии с таблицей 5.1. Для ограничения базового тока транзистора между выходом микросхемы и базой следует включить резистор сопротивлением 1...10/Ю/И.

Таблица 5.1. Сопротивление резистора R1 при различном напряжении батареи

Данное устройство может давать ложные срабатывания, если к источнику питания подключают слишком мощную нагрузку, при которой напряжение батареи мгновенно «подсаживается». В этом случае отключение нагрузки еще не говорит о том, что элемент (элементы) батареи аккумуляторов разрядился до нижней допустимой границы. Повысить помехозащищенность

/стройства позволит подключение конденсаторов параллельно $ходам компаратора.

Зарядные устройства (ЗУ) обычно снабжены электронной ощитой от короткого замыкания на выходе . Однако еще!стречаются простые ЗУ, состоящие из понижающего транс-рорматора и выпрямителя. В этом случае можно применить неложную электромеханическую защиту с использованием реле 1ли автоматических выключателей многократного действия (на-|ример, автоматические предохранители или АВМ в квартирных >лектросчетчиках) . Быстродействие релейной защиты со-тавляет примерно 0,1 сек, а с использованием ABM - 1...3 сек.

Когда аккумулятор (или аккумуляторная батарея) соединен выходом устройства, реле К1 срабатывает и своими контактами 11.1 подключает ЗУ (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Схема устройства защиты для зарядных устройств

При коротком замыкании выходное напряжение резко уменьится, обмотка реле будет обесточена, что приведет к размыка-ию контактов и отключению аккумулятора от ЗУ. Повторное ключение после устранения неисправности осуществляется кноп-эй SB1. Конденсатор С1, заряженный до выходного напряжения эшрямителя, подключается к обмотке реле. Резистор R1 огранивает импульс тока при ошибочном включении, когда короткое тыкание на выходе еще не устранено.

Резистор R2 ограничивает ток короткого замыкания. Его ожно не устанавливать, если диоды имеют запас по току. Сле-/ет помнить, что в этом случае выходное напряжение ЗУ долж-з быть больше на значение падения напряжения на резисторе 2 при номинальном зарядном токе. АВМ защищает при пере->узках по току, чего релейная защита выполнить не может.

Автоматический предохранитель (или выключатель) подключают последовательно с контактами реле. Сопротивление АВМ - около 0,4 Ом. В этом случае резистор R2 можно не включать.

Для ЗУ автомобильных аккумуляторных батарей необходимо выбрать реле на номинальное напряжение 12 Б с допустимым током через контакты не менее 20 А. Этим условиям удовлетворяет реле РЭН-34 ХП4.500.030-01, контакты которого следует включить параллельно. Для ЗУ с номинальным током до 1 А можно применить реле РЭС-22 РФ4.523.023-05.

Тиристорно-транзисторная схема защиты источника питания от короткого замыкания показана на рис. 5.11. Схема работает следующим образом. При номинальном режиме тиристор отключен, транзисторы устройства, включенные по схеме Дарлингтона, находятся в состоянии насыщения, падение напряжения на них минимально (обычно единицы вольт). При возникновении короткого замыкания в нагрузке начинает протекать ток через управляющий переход тиристора VS1, происходит его включение. Открытый тиристор шунтирует цепь управления составного транзистора, ток через который снижается до минимума.

Рис. 5.11. Схема защиты источника питания от короткого замыкания

Светодиод HL1 индицирует наличие короткого замыкания в нагрузке.

Схема рассчитана на работу при больших токах, поэтому на самой схеме защиты падает довольно значительная часть напряжения питания и рассеивается, соответственно, большая мощность.

Устройство, описанное ниже, одновременно может выпол-ять роль стабилизатора постоянного и переменного тока боль-юй величины, защищать цепь нагрузки от короткого замыкания, ыполнять роль регулируемой активной нагрузки с предельной ощностью рассеяния сотни бг.

Основой стабилизатора тока является токостабилизирую-(ий двухполюсник, схема которого приведена на рис. 5.12. Он эедставляет собой модифицированный источник тока, описанный работе . Ток через канал полевого транзистора VT1 опреде-чется, преимущественно, напряжением U1 (рис. 5.12) и может эггь вычислен из выражения: I=U1/RM. Напряжение U1 является 1стыо напряжения +Е, приложенного к двухполюснику, а посколь-/ резистивный делитель R1/R2 обеспечивает прямо пропорцио-1льную зависимость между величинами U1 и +Е, то такое же ютношение будет наблюдаться между током I и напряжением +Е.

Рис. 5.12. Токостабилизирующий двухполюсник на основе дифференциального усилителя и полевого транзистора

Эквивалентное сопротивление двухполюсника можно пред-авить как: R3=E/l=ExRM/U1. В свою очередь U1=E*RM/(R1+R2).

Отсюда R3=RM+(R1XRM/R2) или R3=R|/,"<(1+R1/R2). Следова-пьно, ток через двухполюсник можно изменять, регулируя либо личину Ри, либо соотношение сопротивлений делителя R1/R2. in R1»R2 выражение для вычисления эквивалентного сопро-вления двухполюсника упростится: R3=RMxR1/R2.

Практическая схема узла активной нагрузки - стабилиза-эа постоянного тока - приведена в статье , а ниже, на с. 5.13 показана возможность использования этого схемного шения для стабилизации переменного тока .

Рис. 5.13. Стабилизатор переменного (и постоянного) тока с регулируемым током нагрузки от единиц мА до 8 А

Ток в цепи стабилизатора можно плавно регулировать поворотом ручки потенциометра R2 в пределах от нескольких мА до 8 А, причем максимальный ток нагрузки при необходимости можно увеличить еще на порядок, применив вентиляторы, радиаторы, нарастив количество параллельно задействованных полевых транзисторов.